Zylinderabschaltung: So funktioniert die Spritspar-Technik

Um bei Verbrennern möglichst viel Kraftstoff einzusparen, wenden Autohersteller allerlei Tricks an. Einer davon ist die Zylinderabschaltung, die sich inzwischen durch alle Fahrzeugklassen zieht.

Zylinderabschaltung spart bis zu 0,8 l Kraftstoff pro 100 km

"Spaß mit acht, sparen mit vier", so beschrieb der ehemalige AMG-Chef Volker Mornhinweg die Idee hinter der Zylinderabschaltung beim hauseigenen V8-Aggregat. Das Prinzip lässt sich einfach erklären: Bei niedrigem Leistungsbedarf schaltet sich ein Teil der Zylinder – im Falle von V-Motoren häufig eine der beiden Zylinderbänke, alternativ gerne auch die jeweils symmetrisch Zylinder 2, 3, 5 und 8 – einfach ab. Dadurch öffnet sich die Drosselklappe für die restlichen Zylinder weiter und arbeitet in einem effizienteren Bereich. Ist die Drosselklappe nämlich fast geschlossen, kommt es zu unerwünschten Drosselverlusten. Um einen Durchsatz an ungenutztem Kraftstoff-Luft-Gemisch zu vermeiden, schließen sich die Ventile der vorübergehend stillgelegten Brennkammern während der Abschaltung. Die Kolben laufen trotzdem weiter – natürlich auch, weil es technisch gesehen durch den Kurbeltrieb unvermeidlich ist.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Lange war die Zylinderabschaltung eher ein System für verbrauchsintensive Achtzylinder, seit den 2010er-Jahren reduziert sie aber auch den Verbrauch von vielen Downsizing-Motoren – je nach Motortyp und Fahrweise rund 0,4 bis 0,8 l auf 100 km. Die Zylinderabschaltung ist nur bei Teillast und gleichmäßiger Fahrt möglich. Beim Beschleunigen, im Kaltlauf oder unter Volllastbetrieb bleibt das System inaktiv. Die Motorsteuerung entscheidet anhand mehrerer Parameter wie Drehzahl, Öltemperatur und Lastzustand, wann ein Umschalten sinnvoll ist. In der Regel geschieht dies für Fahrer:innen unmerklich.

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Der Mercedes-AMG 63 S E Performance (2023) im Fahrbericht (Video):

Technische Herausforderungen

So einfach das Prinzip der Zylinderabschaltung auch erklärt ist, so viele Herausforderungen birgt seine Umsetzung. Zum einen kann es passieren, dass Zylinder unterkühlen, wenn sie über längeren Zeitraum deaktiviert sind. Außerdem besteht die Gefahr, dass durch den fehlenden Gegendruck Öl angesaugt wird. Für den Fahrkomfort sollen die Übergänge zwischen den Phasen mit und ohne abgeschaltete Zylinder zudem möglichst unauffällig bleiben.

Daher ist es wichtig, dass der Motor auch dann regelmäßig zündet, wenn ein Teil der Zylinder inaktiv ist. Auch der sich ändernde Motorsound und die verschiedenen Vibrationen sind ein Thema. Entsprechende Ausgleichswellen oder eine aktive Motorlagerung können solch eine Unwucht verhindern, treiben aber auch die Produktionskosten in die Höhe. Dagegen ist ein Soundmodul für einen weiterhin ansprechenden Klang vergleichsweise unproblematisch.

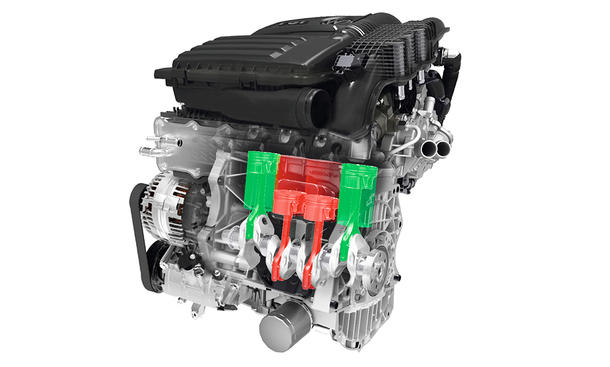

Deaktivierung der Ventile

Eine interessante technische Frage ist, wie man für die Zylinderabschaltung den Ventiltrieb temporär deaktiviert – übrigens wird dann auch der Kraftstoff- und Zündfunke abgeschaltet. Eine verbreitete Möglichkeit ist hier das Schiebenockensystem, bei ein Teil der Nockenwelle axial verschiebbar angeordnet ist. Bei einer Deaktivierung verschieben sich die Nocken der betreffenden Zylinder seitlich und betätigen so nicht mehr die Ventile. Dadurch laufen die Nocken ohne Kontakt weiter und die Ventile bleiben geschlossen. Die fixen Teile der Nockenwelle bleiben an Ort und Stelle und arbeiten mit den aktiven Zylindern wie gewohnt weiter.

Eine beispielsweise bei VW genutzte Möglichkeit, die Nocken zu verschieben, ist es, auf der Nockenwelle eine leicht diagonale Nut anzubringen. Durch das Einführen eines Stiftes in diese Nut bewegt sich die rotierende Nockenwelle seitwärts und leitet so die Zylinderabschaltung ein. Die Deaktivierung und die anschließende Aktivierung des Ventiltriebs geschieht nahezu unbemerkbar.

Auch interessant:

Beispiele: Autos mit Zylinderabschaltung

US-Amerikanische Hersteller wie General Motors reduzierten den Verbrauch ihrer V8 bereits mithilfe von Zylinderabschaltung, bevor das System auch in kleinen und mittelgroßen Volumenmodellen aus Europa Fuß fasste. Auch hierzulande wurde das Potenzial zuerst bei großvolumigen Aggregaten wie bei der Mercedes S-Klasse ausgeschöpft. Ein prominentes Beispiel ist der 2012 gestartete Audi S8, dessen 4,0-l-V8 mit dem System ausgestattet war. Bei diesem Auto arbeitete man sogar mit aktiven Motorlagerungen sowie gezieltem Gegenschall, um die Abschaltung der Zylinder im Innenraum zu kaschieren. Recht früh war um 2016 auch Ford dran, wo sich beim kleinen 1,0-l-Dreizylinder eine Brennkammer abschaltet. Aber auch 1,4-l- und 1,5-l-Vierer von VW (EA211, EA211evo und EA211evo2) machen in diversen Modellen von der Zylinderabschaltung Gebrauch.

Die Zylinderabschaltung zeigt einmal mehr, wie fortgeschritten Verbrennungsmotoren bereits sind – und welche Register Autohersteller ziehen (müssen), um Verbräuche weiter zu senken.

1. Klicke neben der Adresszeile rechts auf das Ad-Blocker-Symbol.

1. Klicke neben der Adresszeile rechts auf das Ad-Blocker-Symbol.

2. Wähle die Option "Deaktivieren auf: www.autozeitung.de".

2. Wähle die Option "Deaktivieren auf: www.autozeitung.de".